理美容業の事業承継、半数に意向あるも第三者承継は慎重姿勢

Posted on | 6月 18, 2025 | No Comments

日本政策金融公庫は2025年6月13日、「事業承継に関する調査」の結果を公表した。調査対象は、年齢が60歳以上の生活衛生関係営業経営者(全1,785企業、理容業206企業、美容業264企業)。

本調査によって、理容業・美容業の経営者の約半数が事業承継の意思を持ち、既に多くが後継者を確保している一方で、第三者への承継には消極的な傾向が明らかになった。後継者の多くは「子ども」であり、身内による事業継続が主流という現状が浮かび上がった。

理容業・美容業の約半数が事業承継の意向

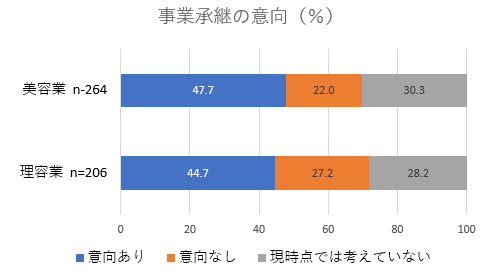

「事業を誰かに引き継ぎたい」と考える経営者は、理容業で44.7%、美容業で47.7%に上った。いずれも約半数に迫る水準であり、他業種を含めた生活衛生関係営業全体(47.3%)と比較してもほぼ同水準だった。

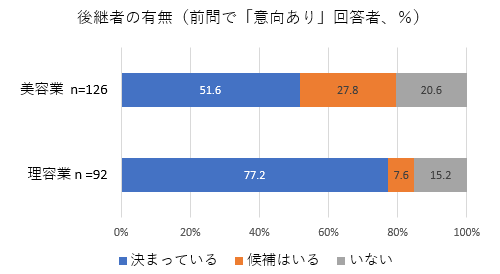

事業承継に関する具体的な準備も進んでおり、承継の意向がある経営者のうち、理容業では77.2%が「後継者が決まっている」、7.6%が「候補がいる」と回答。合わせて85%が具体的な後継体制を整えつつある。美容業でも「決まっている」が51.6%、「候補がいる」が27.8%で、合計79.4%が後継者候補を明確にしている状況だ。

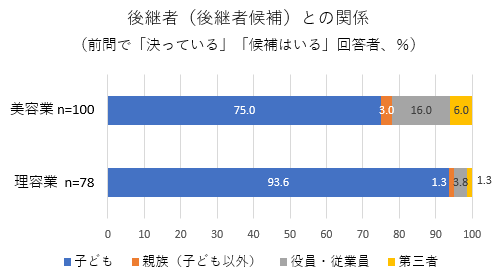

後継者の大多数は「子ども」

後継者またはその候補者との関係性について尋ねた結果、理容業では実に93.6%が「子ども」と回答。親族(子ども以外)は1.3%、役員・従業員が3.8%、第三者が1.3%にとどまった。美容業も同様に、「子ども」が75.0%と最多であり、次いで役員・従業員(16.0%)、第三者(6.0%)が続いた。

生活衛生関係営業全体で見ても、「子ども」が78.6%と最多であり、事業承継の中心が家族内、特に子どもに集中している傾向が鮮明となった。

この背景には、理美容業が長年にわたって「家業」としての色合いが強く、親の背中を見て育った子どもがそのまま後を継ぐという伝統的なスタイルが根付いていることがある。技術や顧客との信頼関係といった無形資産を、身内に引き継ぐほうがスムーズと考える経営者が多いのが実情だ。

第三者承継には慎重な姿勢

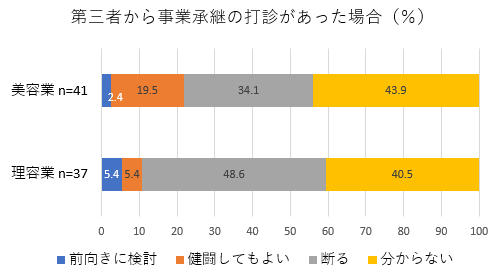

他方、日本政策金融公庫が実施している「事業承継マッチング支援」などを活用して、第三者へ事業を譲渡する動きは限定的だ。

第三者への承継について「断る」と回答したのは、理容業で49.0%、美容業で31.0%。生活衛生関係営業全体では33.6%であり、理容業の消極姿勢が際立った。

理美容業は、顧客一人ひとりと密接に接するサービス業であり、技術力だけでなく「人」への信頼が事業の要となっている。担当者が変わることで顧客が離れるリスクや、事業のカラーが変化することへの懸念が、第三者への承継をためらわせる一因と考えられる。

サービス業ならではの承継の壁

理美容業においては、「信用の継承」が物理的資産や経営ノウハウ以上に重視される。店舗を引き継いでも、施術者が変われば顧客の足が遠のくという現実がある。加えて、設備投資や資格要件、人材育成など、引き継ぎに際しての課題は多岐にわたる。

このため、仮に事業承継の意思があったとしても、「誰に引き継ぐか」「どのように引き継ぐか」という具体的な計画がなければ、事業の継続は難しくなる。特に第三者承継の場合、顧客や従業員との信頼関係の再構築に時間とコストがかかることが、慎重姿勢の背景にある。

公庫による支援と今後の課題

日本政策金融公庫では、こうした中小企業の承継支援に向け、マッチング支援のほか、事業評価や経営者保証の解除支援などを実施している。しかし、今回の調査結果からは、理美容業界における事業承継のハードルの高さが改めて浮き彫りとなった。

特に人口減少や後継者不足が進行する地方では、事業を引き継ぐ相手が見つからないケースも多く、廃業という選択肢を迫られる事業者も少なくない。

今後は、家族内承継と並行して、地域ぐるみでの第三者承継支援、業界内の連携強化、技術継承の仕組み作りなど、持続可能な事業継続モデルの構築が求められる時代に入っている。

タグ: 事業承継, 事業承継マッチング支援, 後継者